第9回介護活動交流集会を開催しました

3月18日(日)、医療生協さいたま・ふれあい会館と、隣接の老人保健施設みぬま・みぬまひろばにおいて、「未来を創る介護と医療 〜自立するってなんだろう〜」をテーマに、第9回介護活動交流集会を開催しました。社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、保健師、看護師、介護支援専門員、相談支援専門員、事務などの多職種の職員が、県内各地の事業所から200人以上集まりました(2018年度の新入職員5人も含む)。

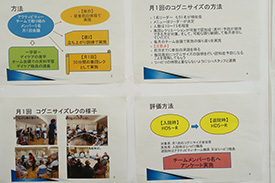

まず全体会で、認知症介護研究・研修東京センターの研修主幹・中村考一氏による「認知症の人の自立を目指したケア」の学習講演会がありました。午後は、分科会ごとに報告・発表(計54演題)が行われました。事前に以下の12テーマを募集しました。

- 認知症ケアの取り組み(BPSDへの対応、地域での取り組み etc.)

- 自立支援、生活リハビリの取り組み

- HPH・健康作りに関する取り組み

- 在宅支援・地域包括ケアの取り組み

- 経済的困窮者・独居、孤独者・SDH・人権に関する支援の取り組み

- 看取り・高度医療が必要な方への支援の取り組み

- 障害児、者に対する支援の取り組み

- 他職種連携・情報共有・リスクマネジメントの取り組み(事故、ヒヤリ・ハットの対応 etc.)

- 育成、職員確保の取り組み

- 個別性の追求に関する支援の取り組み(口腔ケア etc.)

- 民医連の活動・住まい暮らしの地域とのつながりに関する取り組み

- その他、テーマ「未来を創る介護と医療 〜自立するってなんだろう〜」に即した報告

寄せられた感想の一部を紹介します。

■講演を聞いて

- 「利用者自身ができることまでやっていたかもしれない、と思った」

- 「認知症では、診察が適切なケアにつながることがわかった」

- 「自分主体やその場しのぎの介護になっていないか、振り返る必要がある」

- 「認知症の方に対して先入観を持ってしまう自分に気づいた」

- 「利用者の自立・自己選択を中心にすえたケアをやっていきたい」

- 「利用者のできることや強みに焦点をあてた支援をしていきたい」

- 「しっかりしたアセスメントがまず大事だと、あらためて確認できた」

- 「重症度に応じた専門職の関わりの一覧は、とても参考になる」

- 「チームでケアの考えをまとめていくことは難しいが、努力していきたい」

■分科会に参加して

- 「他職種・他事業所の取り組みを知り、とても勉強になった」

- 「隣の部署との交流や職場の雰囲気づくりも大事だと思った」

- 「いろいろな職種の方の話を聞き、多職種連携を考えるきっけになった」

- 「利用者家族との懇談会の取り組みがとても参考になった」

- 「自分の事業所でも送迎ルートの見直しをしたいと思った」

- 「レスパイトケアは現在の業務の延長線上にあり、大事だとわかった」

- 「やる気を引き出す支援を、自分でも実践したいと思った」

- 「ほかの事業所と交流をすすめ、連携も視野に入れていきたい」

- 「介護事業の黒字化に向けた分析と検討に興味を持った」